[車엿보기]아우디·폭스바겐은 무엇을 조작했을까

[이데일리 김형욱 기자] 아우디·폭스바겐은 무엇을 어떻게 조작했을까.

환경부가 26일 아우디·폭스바겐의 배기량 1.6~2.0리터 구형 디젤 엔진(EA189)에 대한 배출가스 저감장치 조작을 공식 확인했다. 리콜 명령과 역대 최대 규모의 과징금을 부과했다. 아우디폭스바겐코리아도 사실상 이를 인정했다. 내년 초까지 리콜을 포함한 대책을 마련한다.

환경부에 따르면 아우디·폭스바겐은 EA189 엔진의 배출가스 재순환장치(EGR, exhause Gas Recirculation)를 각국 인증 시험 때만 작동하고 평소 땐 작동하지 않도록 했다.

EGR이란 엔진에서 한 번 배기한 가스를 다시 흡기 쪽으로 보내 재연소하는 장치이다. 엔진 내 산소공급을 줄이고 배기온도를 낮춰 해로운 질소산화물(NOx)를 줄여 준다. 2009년 유럽이 적용을 시작한 새 환경규제 유로5를 만족하기 위해 도입됐다. 유로5 적용 후 모든 차량을 NOx 배출량을 180㎎/㎞ 이내로 맞춰야 했다.

배기가스를 재활용하기 때문에 탄소(카본) 찌꺼기가 쌓이고 정화기능이나 차량 출력이 낮아질 가능성이 있다.

아우디·폭스바겐은 각국 정부 환경 규제를 만족하면서도 이 같은 성능상의 부작용을 최소화하기 위해 EGR 작동 여부를 결정하는 전자제어장치(ECU) 내 소프트웨어(SW)를 임의 설정한 것으로 알려졌다.

구체적으로는 배기가스를 흡기구로 다시 넣기 위한 순환 통제 밸브의 개도(開道)율이 정상 시험 상황에서 벗어나면 줄었다는 게 환경부 측 설명이다.

일부 전문가는 이번 조사에 앞서 EGR이 아닌 NSC(질소산화물포집장치, NOx Storage Catalyst)의 조작 가능성이 클 것으로 봤다. 환경부는 그러나 이번 조사 때 NSC는 언급하지 않았다. NSC란 NOx를 특정 장소에 모았다가 어느 정도 쌓이면 추가로 연료를 분사해 태워주는 장치이다. EGR과 비슷한 시기에 도입됐다.

|

|

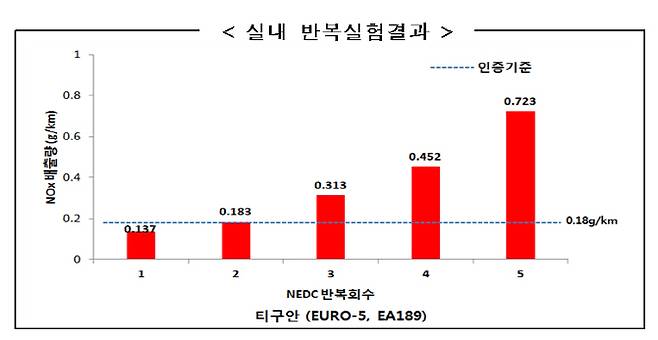

인증 시험을 다섯 번 반복했을 때 첫 번째 NOx 배출량은 137㎎/㎞로 180㎎/㎞ 기준을 만족했으나 이후 계속 늘어 다섯 번째는 723㎎/㎞가 됐다. 환경부는 이를 SW가 인증시험이 종료된 것으로 오인한 것으로 추정했다.

좀 더 구체적인 시험도 했다. 시험 중 ECU 데이터를 분석해 EGR의 작동 여부와 NOx의 배출량을 표로 만든 것이다. 그 결과 1회 째는 EGR이 정상 작동했으나 6회 째 급가속 때는 EGR 작동이 멈추며 NOx 배출량이 기준의 4배 이상까지 급증한 걸 확인했다.

환경부는 또 실내 인증모드에선 NOx 배출 기준을 지켰으나 에어컨을 켜거나 휘발유차·고속도로·열간시동(NEDC) 등 다른 조건에서는 기준을 2.5배에서 7.5배까지 넘긴 것을 확인했다. 이를 종합했을 때 EGR 작동 여부를 결정하는 ECU 내 SW에 조작이 있었다는 게 환경부의 판단이다.

|

연비가 운전자의 주행 습관에 따라 많게는 세 배씩 차이 나는 것처럼 NOx도 주행 상황에 따라 편차가 있다. 자동차 제조사는 당연히 극한의 조건보다는 정부가 정해 놓은 최소한의 조건만 만족하려 한다. 규제를 맞추면서도 비용을 줄이고 성능을 유지하기 위해서다.

폭스바겐그룹이 미국 당국의 조사 결과에도 ‘조치 가능한 경미한 결함’이라며 이를 인정하려 하지 않았던 것도 이 같은 업계의 관례를 과신했기 때문으로 풀이된다. 그러나 미 당국이 올 9월 중순 2016년형 모델의 인증을 보류하며 사실상 현지 판매를 막겠다며 압박하자 결국 두 손 들고 조작을 스스로 인정했다.

다른 자동차 회사가 긴장하는 것도 이런 불확실성 때문이다.

현대·기아차는 앞서 에어컨을 켜면 EGR을 작동하지 않도록 해 2006~2011년형 디젤차 87만대에 대해 무상수리한 바 있다. 더 거슬러 올라가면 르노·볼보트럭과 포드자동차, 혼다 등도 미국 등지에서 수십·수백억원 규모의 벌금을 낸 바 있다.

이번 사태 이후에도 많은 조사기관이 실도로 배출가스 자체 조사 결과를 발표했고 적잖은 브랜드의 디젤차가 기준치를 웃돌았다.

환경부는 내년 4월까지 이번 조사에서 빠진 아우디·포르쉐 등 배기량 3.0리터 이상 디젤차는 물론 현대·기아차를 포함한 16개 브랜드를 추가 조사키로 했다. 또 2017년 9월부터는 더 엄격한 기준의 실도로 배출가스 검사를 시행하고 이에 맞춰 벌금 액수와 처벌 규정도 강화키로 했다. 자동차 제조사는 각국 환경규제 리스크에서 벗어나기 위해선 더 큰 비용을 투입하고 성능 저하를 감수해야 할 전망이다.

|

|

김형욱 (nero@edaily.co.kr)

Copyright © 이데일리. 무단전재 및 재배포 금지.

- "정류장 지나쳤다"..女버스기사에 흉기 휘들러 중상.. 어땠나보니 '헉'

- "언제 철들래?" 男 "틈만 나면 수다냐?" 그러니 철이 안들어보이지..

- 꼬리밟힌 로또1등 44명, 당첨금 '930억'은 어쩌나..

- 여고 교사가 학생 30여명 '성추행' .. 엉덩이와 허벅지를..

- '알몸'으로 물고기 안은 女모델들.. 화제의 '2016 미녀 달력'

- “개가 죽은 건 유감이지만, 내 잘못 아냐” 이 말에 벌어진 일 [그해 오늘]

- 박근혜 옛 '내곡동 사저' 38억 매물로 나왔다

- 잔인한 5월, 적금 깨고 마통까지…등골 휘는 3040

- 5월 FOMC 내일 새벽 발표…파월 금리인상 발언 나올까

- “이대로면 당 망한다”…유승민, 당권 도전 가능성에 與 ‘설왕설래’