1000억 넘게 들여 만든 폐광 실험실, 노벨상 보물섬 됐다

'21대0.' 6일 가지타 다카아키(梶田隆章·56) 일본 도쿄대 교수가 노벨 물리학상 수상자로 발표되면서 일본은 과학 분야에서 노벨상 수상자를 21명 배출한 나라가 됐다. 전날 노벨 생리의학상을 받은 오무라 사토시(大村智) 기타사토 대학 특별영예교수에 이어 이틀 연속 수상이다. 국내총생산(GDP) 대비 연구·개발(R&D) 투자 비중이 세계 1위인 우리나라는 아직 한 명도 배출하지 못했다. 왜 한국 과학은 스포츠라면 도저히 있을 수 없는 점수 차로 일본에 뒤지는 것일까.

◇150년 역사와 장인정신의 결합

2차 대전 이후 미국은 과학 분야에서 노벨상 수상자를 246명 배출해 단연 1위이다. 일본은 이번까지 21명을 배출해 미국·영국(62명)·독일(48)에 이어 4위를 차지했다.

일본 과학의 힘은 기초과학의 역사에서 기원을 찾을 수 있다. 일본은 1868년 메이지(明治) 유신을 계기로 수많은 젊은이를 해외로 보내 신문물을 탐구하도록 했다. 닐스 보어와 베르너 하이젠베르크 등 1900년대 초반 노벨상을 받았던 저명 물리학자들의 연구실에 특히 일본인 제자가 많았다. 올해 노벨 의학상을 받은 오무라 교수가 재직 중인 기타사토대는 세균학자 기타사토 시바사부로(1853~1931)의 이름을 땄다. 기타사토는 '세균학의 아버지'로 불리는 독일 하인리히 코흐의 수제자였다. 이덕환 서강대 교수는 "일본은 양자론이나 세균학을 미국·유럽 등과 함께 시작한 것"이라고 말했다.

일본은 서구를 모방하기보다는 자신만의 추격 전략을 만들었다. 물리 분야 가운데 '종이와 연필'만 있으면 되는 이론물리나 소립자(素粒子) 물리가 일본의 특기였다. 1949년 일본 최초로 노벨 물리학상을 받은 유카와 히데키도 소립자 물리이론을 연구했다.

일본 특유의 장인(匠人) 정신도 한몫했다. 지난해 청색 LED(발광다이오드) 발명으로 노벨 물리학상을 공동 수상한 나카무라 슈지 미국 UC샌타바버라 교수는 창업자가 연구를 전폭적으로 지원한다는 이유로 연 매출 300억원에 불과한 작은 기업인 니치아화학에 들어갔다. 그리고 모두가 포기하고 가망 없다는 연구에 20년 이상 매달렸다. 2002년 학사(學士) 학력으로 노벨 화학상을 받은 다니카 고이치도 실험을 마음껏 할 수 있다는 이유만으로 작은 기업에 갔다. 지방대에서 그리고 작은 기업에서 일본의 '미친 과학자'들은 아무도 하지 않는 '미친 연구'에 매달린 끝에 노벨상을 받았다.

◇'미친' 과학자에게 전폭 지원

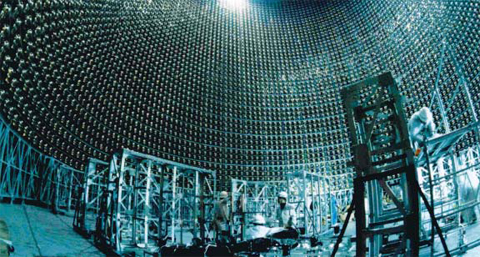

과학계는 일본의 노벨상 행진이 계속될 것으로 본다. 거대 과학 시설 등에 대해 정부와 사회의 전폭적인 지원이 이어지고 있기 때문이다. 일본의 과학 분야 노벨상 수상자 21명 중 16명이 2000년 이후에 나왔다는 점이 이를 반영한다. 일본 정부는 1983년 우주 입자 검출기인 '가미오칸데'를 폐광에 건설할 때 수백억원을, 1995년 이를 확장한 '수퍼 가미오칸데' 건설에 또 1000억원을 투입했다. 정부는 그때마다 "실험이 성공해 중성미자(中性微子)의 실체를 밝히면 노벨상을 받는다"고 국민들에게 약속했다.

두 실험은 모두 성공했다. 가미오칸데 실험을 이끈 고시바 마사토시 도쿄대 교수는 2002년 노벨 물리학상을 받았다. 올해 수상자인 가지타 교수는 고시바 교수의 제자로, 그와 함께 수퍼 가미오칸데에서 실험했다. 초기 이론 연구, 장인정신으로 진행한 실험, 정부의 전폭적인 지원까지 삼박자가 시기별로 척척 맞아 돌아갔다.

반면 한국 기초과학은 1966년 한국과학기술연구원(KIST)이 설립되면서 시작됐다. 그나마 당시엔 자동차·기계 등 재빨리 성과를 낼 수 있는 산업화 기반 연구에 주력했다. 차두원 한국과학기술기획평가원 연구위원은 "노벨상을 받을 정도로 획기적인 연구가 필요하다는 의식이 생긴 건 2000년대 이후"라고 말했다.

지금도 기초과학연구원(IBS)에 짓고 있는 중이온가속기에 대해 논란이 분분하다. 중이온가속기는 노벨 물리학상 수상자를 10여명 배출해 '노벨상 제조기'로 불린다. 세계 최대의 기초과학 연구 집단인 독일 막스플랑크연구회의 마르틴 스트라트만 이사장은 "한국의 과학기술은 초점이 연구 주제에만 맞춰져 있다"며 "과학을 하는 것은 사람이라는 점을 잊지 말아야 한다"고 조언했다. 당장 성과보다는 뛰어난 과학자에게 시간과 자율성을 보장하면 훨씬 더 많은 것을 얻을 수 있다는 말이다.

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

- 한화에어로, 폴란드 천무 2차 계약 체결… 72대·2조2526억원 규모

- 하이브 “민희진, 무속인한테 조언받아”… 민 “시원함 풀릴까 갔던 것”

- 초대형 수출 열린다… 체코 원전 바라보는 산업계

- 반도체 핵심 기술 빼돌려 中에 회사 차린 前 삼성 부장 등 재판行

- 데뷔 2개월 만에 정산받은 뉴진스, 1인당 수입 ‘52억’

- 기자회견 예고에 하락 전환했던 하이브, 민희진 발언 확인하고는 상승 마감

- ‘범죄도시4’, 개봉 첫 날 82만명이 봤다… 역대 오프닝 스코어 TOP4

- [르포] 로봇은 계단 오르고 잔디밭엔 모형 판다 플래시몹…미리 본 대한민국 과학축제

- [인터뷰] “섹스(sex)라는 키워드, MBTI처럼 가벼워지길… 성인 페스티벌 연 이유도 그것”

- 롯데, 中 선양 복합타운 매각 추진… 사드 보복 8년여만