따뜻한 부엌

요리하는 사람들 사이에서 대모로 통하는 푸드 스타일리스트이자 요리연구가 노영희가 새로운 푸드 스튜디오를 차렸다. 그녀의 한식 차림 못지않게 모던하고 우아한 곳 그러나 중요한 건 공간을 품을 수 있는 넓은 마음과 태도다. 인테리어 앞에서 호연지기를 논하게 될 줄은 몰랐다.

자연 채광이 좋은 테라스 앞에 놓인 낮은 커피 테이블은 식물들에게 명당이다.

선반에는 그녀가 미식 여행을 다니며 모은 티포트가 가득 줄 서 있다.

아일랜드 테이블 아래가 트여 있어 스툴을 놓을 수 있는 불탑주방 가구.

원목 가운데 큰 칠판을 이어붙여 폭을 넓히고 데커레이션 효과를 준 메인 테이블.

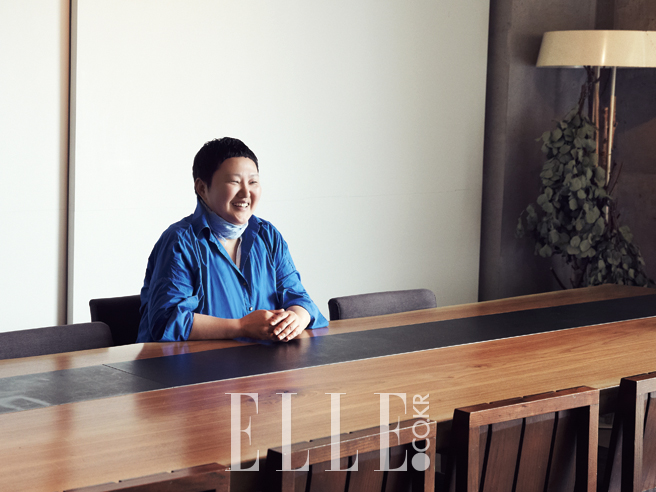

푸드 스타일리스트, 요리 연구가 노영희.

유리 안쪽으로 보이는 곳이 여러 명이 동시에 요리를 하며 수업을 듣는 조리실.

개다리소반을 종류별로 올려두니 다른 장식보다 고풍스럽고, 아래의 나무 장과의 조화가 멋스럽다.

거대한 철문을 열고 들어서면 널찍하고 네모반듯한 스튜디오가 나온다. 세로로 쭉 뻗은 두 개의 면, 하나는 스무 명쯤 앉을 수 있는 식탁이고, 또 다른 하나는 큰 접시를 스무 개쯤 놓을 수 있을 만한 아일랜드형 조리대다. 안쪽에 조리실과 작은 사무실이 있기는 하지만 노영희의 공간은 사실상 눈앞에 보이는 넓은 스튜디오 하나가 전부다. 음식을 만들고 서브하고 치우는 일은 모두 이 장소에서 이뤄진다. "여기는 직사각형 레이아웃이라서 요리 공간과 식사 공간을 분리할 수 없어요. 저는 스튜디오라는 데가 굳이 가려지는 방이 있어야 할 필요가 없다고 생각해요. 촬영이든 클래스든 일단 사람의 동선상 막혀 있으면 불편하잖아요. 손님을 초대했을 때가 문제인데 너무 속속들이 보이는 거 아니냐고 생각할 수도 있겠지만 조리 과정을 노출하는 것 자체가 퍼포먼스일 수도 있어요. 외국에선 '셰프의 테이블'이라고 해서 주방 안에 테이블을 세팅하고 거기서 식사하는 이벤트도 있거든요. 그런 식으로 생각하면 재미있는 공간이에요. 아일랜드 주방 아래로 제 다리가 다 보이는 것은 아름답지 않지만(웃음)." 신축 건물 꼭대기 층, 이사온 지 1년이 안 된 요리 연구가 노영희의 네 번째 푸드 스튜디오는 기존의 공간들에서 부족한 점, 필요한 점들을 절충했다. 그중에서도 그녀는 특히 실습실이 따로 갖춰져 있고, 중간층이 아니라 음식 냄새로 윗집에 피해를 주지 않는 데다 야외에서 그릴을 할 수 있는 넓은 테라스도 있다는 장점을 손에 꼽는다. 인테리어를 할 때 주문한 것은 따뜻한 느낌. 바로 나무를 다양하게 쓴 이유다.

"저는 스틸 부엌은 꺼렸어요. 음식 하는 공간은 차갑기보다 온화한 느낌이 들어야 한다고 생각했기 때문인데, 위생을 위해 스틸을 써야만 하는 부분들이 있으니까 느낌을 눌러주는 역할로 원목을 제안했어요." 덕분에 식사 테이블은 물론이고 그녀의 보물 같은 그릇과 주방 도구들을 수납한 붙박이장과 가구들은 대부분 나무를 소재로 했다. 음식을 예쁘게 만들고 담는 과정에서 감각을 발휘하면서 얻은 미학적 관점은 실내에도 고스란히 적용된다. "음식이 지나치게 장식적인 것을 선호하지 않아요. 한식은 채 썬 형태가 많기 때문에 암만 잘 정돈하려 해도 약간 복잡한 느낌이 들거든요. 정돈된 느낌을 주기 위해 접시보다 볼을 사용해서 모아 담거나 뭔가에 말아서 깔끔하게 만들곤 해요." 공간 역시 장식을 배제하고 큼직큼직한 가구만 사용해 그릇이나 조리 도구 등으로 산만하고 복잡해질 수 있는 가능성을 차단했다. 특히 가구는 대부분 제작한 것들이다. "옛날부터 가지고 있던 것들이 많은데, 나무 서랍장은 서울디자인 페스티벌에서 전시하느라 만든 거고, 테이블도 원목 판을 하나 사다놓고 한 달쯤 묵혔다가 철을 연결해 폭을 넓혀서 만들었어요. 기성품은 마음에 쏙 드는 게 없어서." 그릇은 노영희의 도구이자 무기인 터라, 특히 이곳에서는 이들이 주인공이자 좋은 소품이 되기도 한다. 인테리어에 대한 그녀의 관점 역시 그릇에 관한 철학으로부터 나오기도 한다.

"그간 여러 가지 그릇을 써봤는데, 쓰면 쓸수록 백자가 참 고급스럽고 음식을 잘 살려주는구나 싶어요. 무엇을 담아도 튀지 않고 무겁지도 않게 음식을 받쳐줘요. 엄마들이 집에서 보면 백자나 좋은 도자기는 아끼고 아끼다 모처럼 한번 꺼내서 쓰잖아요? 계속 쓰면 손에 익어서 안 깨뜨려요. 저는 좋은 그릇, 나쁜 그릇 없이 그냥 마음대로 꺼내 써요. 그렇게 쓰려고 수납도 한 벽을 가득 채우도록 펼쳐서 해둔 거예요. 어떤 음식점에 가면 인테리어에 10억 썼다고 자랑해요, 그릇은 어디 시장에서 2천원 하는 거 사다 놓은 게 아닌가 싶고요. 이 사람들은 본질을 어디다 두고 있는가, 인테리어 자랑하려고 식당을 열었나, 그런 생각이 들면 안 되잖아요. 음식을 하려면 재료 못지않게 그릇도 따라가야 하는 거고, 거기에 좋은 공간이 더해져야만 의미가 있는 거예요." 노영희가 생각하는 이상적인 부엌 역시 멋진 인테리어와 비싼 주방 가구, 디자인 소품 따위는 거론되지 않는다. "부엌은 꼭 거실을 바라보고 있어야 한다고 생각해요. 좁은 집이라면 작업대만이라도 가족을 바라볼 수 있는 방향이어야겠지요. 큰 집일수록 주방이 구석에 조그맣게 있잖아요, 잘 사는 집은 일하는 분이 요리해서 그런가. 그런데 집에서 안주인이 음식 장만하는 것만큼 중요한 게 없거든요. 엄마만 등돌리고 서 있고, 저기 멀리서 가족끼리 얘기하고 있으면 얼마나 소외감 들겠어요. 요즘은 다들 바쁘니까 잊고 사는데, 부엌에서 뭔가를 같이 해먹는다는 건 라이프스타일로서도 매우 중요한 부분이에요." 인테리어도 충분히 멋스럽고, 독일 명품 브랜드 불탑(Bulthaup)의 주방 가구나 명품 가전제품이 그득하다. 그러나 이 안에서 번쩍거리는 것은 하드웨어가 아니라, 천연덕스럽게 웃고 있는 노영희가 공간에 부여한 철칙이었다. 그녀의 음식이 기본에 충실하듯이. 공간을 채우는 것은 사람이고 삶이라는 걸, 집 아닌 작업실에서 되새기게 될 줄은 몰랐다. 뜨신 밥 한 상 얻어먹고 나왔다고 해서 입에 올린 아부는 절대 아니다.

Copyright © 엘르. 무단전재 및 재배포 금지.