"차라리 외국 가서 비정규직 할래요"

[양극화, 대한민국이 갈라진다] 한계점에 다다른 88만원 세대의 비애

지난해 1월 한 방송 교양프로그램 외주제작사에 조연출로 입사했던 김민성(29ㆍ가명)씨는 두 달 만에 중도 하차했다. 2006년부터 응시한 방송사 프로듀서(PD) 시험에 번번이 떨어지자 비정규직이지만 경력을 쌓아 방송사로 옮길 요량이었다.

김씨가 외주제작사에서 월급으로 받은 돈은 80만원. 일주일에 사나흘씩 밤샘 작업을 했지만 일을 체계적으로 배울 수 있는 것도 아니었다. 김씨의 몸무게는 두 달 만에 5kg이나 빠졌다. 김씨는 "사회적으로 인정을 받는 것도, 직업인으로서의 미래가 보이는 것도 아니었다"고 했다. 대학을 졸업한 지 2년6개월이나 지났지만 그는 다시 취업 준비 중. 그저 남의 얘기인줄로만 여겼던 '88만원 세대'의 비애를 뼈저리게 체험하고 있다.

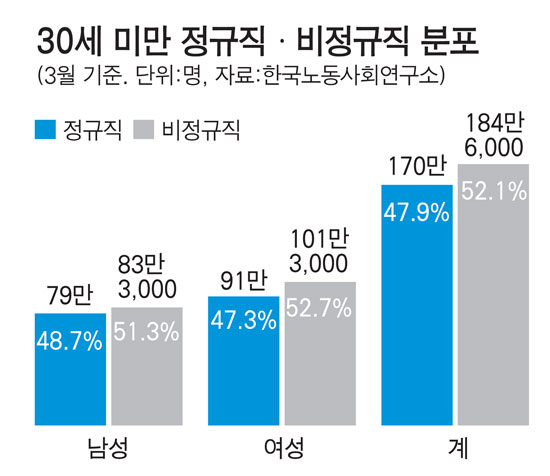

김씨처럼 많은 20대 들이 지금 생계를 위해 비정규직의 쳇바퀴에 올라타고 있다. 하지만 아무리 발을 동동 굴러봐야 숨만 더욱 헐떡일 뿐, 쳇바퀴를 벗어날 방법은 도무지 보이질 않는다. 한국노동사회연구소에 따르면, 3월 현재 30세 미만 임금 근로자의 절반이 넘는 52.1%가 비정규직. 청년실업의 덫에서 벗어난들 절반 이상은 비정규직의 늪에서 허덕인다는 얘기다.

2004년 전문대를 졸업한 최선경(27ㆍ가명)씨는 레스토랑 서빙, 전화 상담원 등 7년째 비정규직으로만 일해왔다. 회사가 재계약을 거부한 곳도 있지만 최씨 스스로 견딜 수 없었던 곳이 더 많았다. 최씨가 2007년부터 일한 신용카드 고객 상담센터에서는 근무 내용을 모두 점수화해 점수가 낮으면 재계약을 맺지 않았다. 하루 동안 받은 상담 전화 수, 근무 태도 등이 모두 점수화되다 보니 전화를 한 통이라도 더 받기 위해 김밥 한 줄로 점심을 때우고 심지어 화장실을 갈 때도 눈치를 봐야 했다. 최씨의 입사 동기 30명 중 아직도 그 회사를 다니는 동기는 단 2명뿐. 최씨는 5월부터 경기도의 한 피부관리실에서 월 80만원을 받으며 피부관리사로 일하고 있다.

2006년 대학 졸업 후 아르바이트와 비정규직을 전전해 온 이주연(28ㆍ가명)씨는 내년에 호주로 워킹홀리데이를 떠나 일자리를 찾으면 아예 정착할 생각이다. "호주에도 정규직으로 일할 기회가 많지는 않겠죠. 그래도 희망 없는 비정규직으로 평생을 살아가느니 다양한 경험이라도 하는 게 낫지 않겠어요?" 그의 절규에 가까웠다.

남보라기자

▶[알파클럽] 당신의 소중한 주식자산은? 1:1 무료상담 신청!

[ⓒ 인터넷한국일보(www.hankooki.com), 무단 전재 및 재배포 금지]

Copyright © 한국일보. 무단전재 및 재배포 금지.