[부들부들 청년][2부③'월 300'이 가른다] 눈 낮추고 경력부터 쌓아라? 20년 전 삼촌세대나 통하던 공식

[경향신문] 1990년대의 신입사원은 2016년의 청년세대와 불화한다. 1990년 무렵 사회생활을 시작한 40·50대들은 열심히 일하면 얼마든지 중산층까지 올라설 수 있었다. 그들은 “힘들면 눈을 낮추고, 경력부터 쌓으라”고 말한다. 지금의 청년들은 눈을 낮추고 차곡차곡 인턴과 스펙을 쌓아도, 때로 정규직 문턱에 들어서도, 경제적 걱정 없이 인생을 출발하기 힘들어졌다. 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까. 청년들이 물어도 성장의 과실을 독점하는 기업과 일자리 숫자에만 집착하는 정부는 답이 없다. 20여년 만에 전혀 다른 위치에 서 있는 청년에게 ‘개천에서 용 나던’ 시절의 생활과 사고방식과 주문은 귀에 꽂히지 않는다.

<여기를 누르면 크게 보실 수 있습니다>

■ 1990년대 신입사원 그리고 20년 후…성장 ‘과실’은 누가 가져갔나

윤효대씨(55·가명)는 1988년 행복한 고민에 빠졌었다. 당시 윤씨는 5년간 다니던 방위산업체를 막 그만둔 27세의 청년이었다. 여러 업체에 이력서를 냈는데, 내는 곳마다 합격했다. 농업고등학교 졸업 후 1년간 공부해 따놓은 연삭 자격증 덕을 봤다. 한 업체는 월급으로 28만원을, 또 다른 곳은 48만원을 제시했다. 금 한 돈이 5만원(2016년 기준 19만6000원선) 하던 때였다. 윤씨는 월 28만원을 준다는 업체를 선택했다. 외국 연수 기회를 준다는 데 마음이 끌렸다. 윤씨는 대기업 하청업체의 지방 공장에서 3교대로 근무했다. 한 해 상여금이 600%였다. 입사와 함께 사원아파트에 들어가 주거 문제를 해결했다. 1990년엔 31평형 아파트를 4600만원에 분양받았다. 1997년 무렵 월급은 100만원 남짓, 연봉은 2000만원 가까이 됐다. 1990년대의 임금 상황에 대해 윤씨는 “사무직이 100이면 생산직은 70~80 정도를 받았다”며 “연장근무하고 야간근무하면 거의 같거나 많을 때도 있었다”고 말했다.

윤씨는 30년 가까이 한 직장에서 일하고 있다. 회사가 제공하는 자녀들의 학비 지원까지 합하면 한 해에 1억원 가까운 연봉을 받는다. 최근 윤씨는 사무직으로 자리를 옮겨 현장관리를 맡고 있다. 현장직원의 33% 정도는 파견 노동자다. 최저임금을 받는 파견 노동자는 정규직 월급의 절반가량을 받는다. 간혹 일부 파견 노동자가 정규직으로 전환되지만 흔한 일은 아니다. 윤씨는 “3년에서 5년 정도 눈에 띄게 열심히 일하고 진짜 운이 좋아야 정규직이 될 수 있다”며 “내가 지금 청년이었다면 정규직으로 이끌어줄 만한 ‘빽’이 없어 비정규직을 할 수밖에 없었을 것 같다”고 말했다.

이상길씨(33·가명)는 2013년 초 한 대기업의 지방 공장에 실습생으로 들어갔다. 갓 서른이 된 이씨는 직업학교에서 딴 도장 자격증이 있었다. 정규직과 동일한 업무를 3교대로 했다. 회사는 실습기간의 근태를 평가해 정규직 채용 시에 반영하겠다고 말했다. 실습이 진행된 7개월간 이씨는 회사 기숙사에서 지내며 월 110만원을 받았다. 하지만 이씨와 함께 실습받은 200여명 중 정규직으로 채용된 사람은 한 명도 없었다.

이듬해 이씨는 창원으로 내려갔다. 비정규직 일자리는 구할 수 있을 거라고 생각했다. 그가 일을 잡은 곳은 대기업의 1차 협력업체였지만, 이씨의 소속은 인력파견업체였다. 일단 6000만원을 대출받아 집을 구했다. 하지만 일할 수 있는 계약기간이 예상외로 너무 짧았다. 처음엔 3개월 단위로 두 차례 계약했고, 그 후로는 1개월 단위로 3번 계약했다. 주·야간 2교대로 한 달을 꼬박 일하면 최저임금인 187만원을 벌었다. 대출 이자와 원금을 갚는 데만 100만원 넘게 들었다. 잔업이 있다면 무조건 해서 추가 수당을 챙겼다. 9개월의 단기 근무가 끝난 후엔 한 달을 쉬고 다시 같은 공장에 단기직으로 파견 나갔다. 계약기간이 짧다보니 장기 비정규직들이 받는 1000% 상여를 다 챙겨받을 수는 없었다. 그나마도 이씨의 2번째 단기 근무는 지난해 말 종료됐다. 이씨는 “정규직이 2명 나가면 정규직 자리는 안 생기고 장기직만 1명 생긴다”며 “장기직이라도 되려고 특근을 하루도 안 빠졌는데 결국은 안됐다”고 말했다.

한국은 지구상에서 임금 격차가 극심한 나라 중 하나가 됐다. 2013년 기준 한국의 임금불평등 수준은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 4번째로 높다. 2001년에는 8번째였는데 10년 만에 순위가 네 칸 더 올랐다. 산업화 이후 꾸준히 감소하던 임금불평등은 1990년대 중반부터 증가하기 시작했다. 특히 사업체 규모와 고용 형태에 따라 임금 격차가 두드러졌다. 통계청 자료를 보면 2015년 3월 기준으로 300인 이상 사업체의 정규직 노동자들은 월평균 408만원을 받는다. 이 사업장의 비정규직 노동자는 그 절반인 206만원(50.6%)을 번다. 5인 미만 사업체의 정규직 노동자 역시 그와 비슷한 208만원(51.1%)을 받고, 비정규직 노동자는 120만원(29.4%)을 번다.

■ 불황이라지만…물가만 오르고 월급은 안 오른다

‘86학번’인 정주석씨(50·가명)는 1992년 대학 졸업을 앞두고 대기업에 입사했다. 학점은 4.5점 만점에 2.93점으로 학과 내에서 하위권이었다. 하지만 30대 대기업 추천서만 5개를 받았다. 그중 급여가 가장 좋은 회사를 골라 취직했다. 동기생 34명 중 25명도 졸업 즈음에 취직을 완료했다. 나머지 동기 9명은 순전히 더 배우기 위해 대학원 진학을 택했다.

입사 후 정씨 월급은 꾸준히 올랐다. 첫해는 52만원이었다. 경제 호황이 이어지다보니 성과급을 1000% 넘게 받았다. 그해 연봉은 1000만원을 넘었다. 이듬해는 1300만원. 직장생활 4년차 때는 대리로 진급해 2200만원까지 뛰었다. 4년 만에 연봉이 200% 인상된 셈이다. 정씨는 “당시 호황기였기 때문에 사회에 진출한 다른 친구들의 연봉에 비하면 회사 연봉은 많이 오르지 않은 편”이라고 말했다.

외환위기 직전인 1996년에도 상황은 나쁘지 않았다. 급여를 더 준다는 회사가 있어 원직장보다 연봉을 10% 올려주는 조건으로 이직했다. 직장생활 5년차 연봉은 2900만원이었다. 가파르게 오르던 정씨 연봉은 외환위기를 기점으로 주춤하게 됐다. 직장생활 9년째인 2000년 정씨 연봉은 3400만원을 찍었다.

‘05학번’ 이소영씨(30·가명)는 4학년이 된 2009년 가을부터 취업을 준비했다. 10여곳의 대기업에 지원한 끝에 2010년 겨울 한 대기업에 입사했다. 대학 졸업 후 4개월이 지난 시점이었다. 서울 4년제 대학을 나온 스펙은 나쁘지 않았다. 학점은 4.5점 만점에 4.1점, 토익 성적은 920점이었다. 불어 중급 자격증과 1년간의 교환학생 경험, 2번의 인턴 경력도 있었다. 이 때문인지 동기생들보다는 수월하게 취직이 됐다.

이씨는 인턴 때 100만원이 안되는 월급을 받았다. 다행인 것은 정규직 전환 조건부 인턴이었다는 점이다. 회사는 인턴 때 업무 성과를 평가해 정규직 전환을 결정한다고 했지만, 대다수 인턴 동기들이 정규직이 됐다. 2011년 초 정직원이 된 이씨는 한 달에 220만원의 월급을 받았다. 1년에 두 차례 상여도 받았다. 이씨의 월급은 연차가 쌓이면서 오르긴 했지만 오름세가 꾸준하진 않았다. 이씨는 2년차 때 250만원에 가까운 월급을 받았다. 하지만 3년차에는 월급이 동결됐다. 경쟁사의 급성장으로 인해 시장상황이 좋지 않다는 것이 이유였다. 4년차에는 대리로 승진해 월급이 290만원으로 껑충 뛰었다. 하지만 5년차인 지난해에는 월급이 10만원 오르는 데 그쳤다.

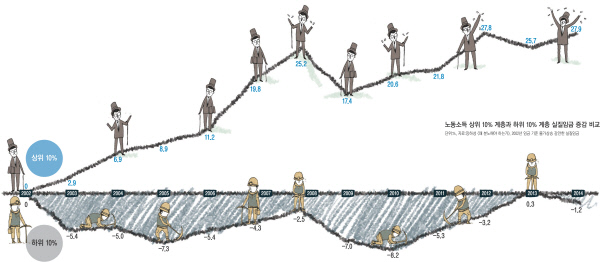

월급인상률과 경제성장률의 격차가 커지고 있다. 호황이라던 1990년대에도 전체 노동자 실질임금(물가상승을 고려한 임금가치)은 연평균 경제성장률 6.7%에 못 미치는 5% 수준이었다. 외환위기를 거쳐 2000년대에 접어들며 상황은 더 악화되고 있다.

한국노동사회연구소의 ‘한국의 노동 2016’ 보고서를 보면 2000~2009년 실질임금은 연평균 1.7% 증가하는 데 그쳤다. 이 시기 경제는 매년 4.7%씩 성장했다. 2010~2014년에도 경제는 연평균 3.7% 성장했지만 실질임금은 0.6% 증가에 그쳤다. 경제성장률과 임금상승률의 차이가 더 커지고 있는 것이다.

■ 노동자 연대 약화…노조는 ‘정규직의 노조’일 뿐

1990년대는 노동자들이 한데 뭉치기도 쉬웠다. 1987년 노동자대투쟁의 영향이 계속됐다. 윤소희씨(46·가명)는 1990년 고교를 졸업하고 이듬해 수도권의 스피커 제조공장에 들어갔다. 고교 시절 사학비리로 ‘운동’을 해본 친구들이 노조 조직에 앞장섰고 윤씨도 함께했다. 새벽같이 각 라인에 선전물을 뿌렸고 점심에는 식당에 모여 조합원들과 이야기를 나눴다. 공장마다 운동장이 있어 언제든 모일 수 있었다. 노조의 힘이 강했지만 노사관계는 나쁘지 않았다. 크리스마스 행사도 노사가 함께 준비해서 진행했다. 직장 동료들끼리 사내에 만든 소모임도 활성화됐다. 잔업이 없는 수요일이면 윤씨도 풍물패에서 북을 쳤다. 이듬해 윤씨는 직장을 옮겨 구로공단의 부품 제조업체에 들어갔다. 이 공장에서도 1995년 노조가 생겼다. 1996년 말 공장이 안산으로 이전하며 윤씨와 노동자들 일부가 해고됐다. 윤씨는 “그때는 형식적일지라도 인사위원회를 열고 재심까지 하고 나서 해고했다”며 “지금처럼 문자메시지로 해고하거나 이런 건 없었다”고 말했다.

2009년 서울 4년제 대학을 졸업한 이영숙씨(30)는 2014년부터 14개월간 4곳의 사업장을 전전했다. 제약회사 생산 정규직이 되고 싶었는데 연거푸 파견만 다녔다. 하루에 두 번밖에 화장실에 못 가는 것보다도 힘들었던 건 장기 계약직들의 텃세였다. 쉬는 시간에 의자에 앉을 수 있는 사람들은 장기직들뿐이었다. 지난해 6월 회사는 계약기간이 끝나기도 전 이씨를 해고를 통보했다. 이씨는 이유라도 알고 싶어 공단 노조에 문의했다. 하지만 돌아온 답변은 “조합원들의 노조이지 파견직의 노조가 아니다”라는 말뿐이었다.

한국 노동자의 연대감은 지난 20여년 동안 지속적으로 약화됐다. 1989년 노동자 의식조사에서 노동자들은 동료관계에 대해 100점 만점에 89점 이상을 줬다. 하지만 2007년 이뤄진 조사에서는 인간관계에 대한 긍정적 답변이 42%를 넘지 못했다. 특히 비정규직의 경우에는 29.3%로 가장 낮았다.

특별취재팀

박재현 송윤경 이혜리 이효상 정대연 김서영 김원진 기자

<이효상 기자 hslee@kyunghyang.com>

Copyright © 경향신문. 무단전재 및 재배포 금지.

- [부들부들 청년][2부③'월 300'이 가른다] 중소기업의 항변 "우리도 벼랑 끝에 서 있다"

- [부들부들 청년][2부③'월 300'이 가른다] 삶을 가르는 '월 300만원'

- [부들부들 청년][2부③'월 300'이 가른다] 멀고 먼 '월 300만원'..지금은 저축도 결혼도 꿈일 뿐

- [부들부들 청년][2부③'월 300'이 가른다] 기업에도 청년에게도 매력 없는 '청년취업인턴제'

- 일본 목욕탕서 700장 이상 불법도촬한 외교관···조사 없이 ‘무사귀국’

- 서울 다세대주택서 20대 남성과 실종 신고된 10대 여성 숨진 채 발견돼

- ‘47kg’ 박나래, 40년 만에 ‘이것’ 착용 “내가 나 같지 않아” (나혼산)

- 尹, 9일 기자회견 유력…대통령실 “할 수 있는 답 다하겠다는 생각”

- 인감증명서 도입 110년 만에…9월30일부터 일부 온라인 발급 가능해져

- “하이브·민희진 분쟁은 멀티레이블 성장통” “K팝의 문제들 공론화”