[만물상] '非情 도시' 뉴욕

1963년 베트남 에서 한 승려가 고딘 디엠 정권의 부패와 무능을 고발하며 분신자살했다. 이 장면은 AP 기자 피터 아넷의 사진으로 세계에 알려져 베트남 정세의 심각함을 일깨우는 계기가 됐다. 아넷은 나중에 이렇게 털어놓았다. "내가 승려에게 달려가 가솔린 통을 차버렸다면 그의 희생은 막을 수 있었을 것이다. 인간적으로는 그렇게 하고 싶었지만 기자로서는 그럴 수 없었다."

▶1993년 남아프리카 사진기자 케빈 카터가 수단의 기아(饑餓) 현장을 취재하러 갔다. 그는 굶주린 어린 소녀가 갈비뼈가 다 드러난 채 주저앉아 있는 모습을 봤다. 소녀 뒤에서 독수리 한 마리가 소녀의 숨이 멎기만 기다리는 듯 노려보고 있었다. 카터는 대기근의 참상을 알린 이 사진으로 이듬해 퓰리처상을 받았다. 한 편에선 그가 사진을 찍기에 앞서 소녀부터 구했어야 했다는 비난도 쏟아졌다.

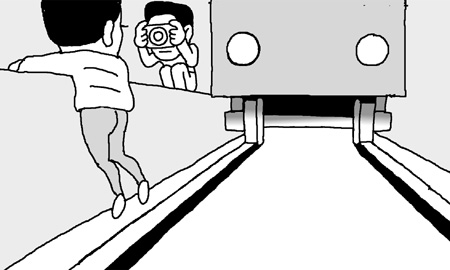

▶엊그제 뉴욕 지하철에서 한인 동포가 부랑자에게 떠밀려 철로에 떨어져 열차에 치여 숨졌다. 그가 플랫폼으로 기어오르려고 안간힘 쓰다 목숨을 잃기까지 1분 남짓 동안 근처에 있던 사진기자는 49차례나 플래시를 터뜨리며 사진 찍는 데만 몰두했다. 그의 사진을 게재한 '뉴욕포스트'는 '이 남자는 곧 죽는다'는 자극적 제목을 달아 1면에 실었다. 사건 현장에서 사진기자들은 '인명(人命)이 먼저냐, 보도가 먼저냐' 고민한다. 때론 한 사람의 죽음을 담은 사진이 수많은 다른 목숨을 구하기도 한다. 그렇다 해도 그 사진 기자와 '뉴욕포스트'는 정도(正道)를 크게 벗어났다.

▶1964년 뉴욕의 새벽 주택가에서 스물일곱 살 키티 제노비스가 괴한의 칼에 찔렸다. 그녀의 비명에 이웃에 사는 사람들이 전등을 켜자 괴한은 달아났다. 그러나 주민은 왜 비명이 났나 알아보려 하지도 않고 곧 불을 꺼버렸다. 그러자 괴한은 되돌아와 제노비스에게 다시 칼질을 했다. 제노비스는 끝내 목숨을 잃었다. 여러 이웃이 불 꺼진 창가에서 30분 넘게 지켜봤지만 누구도 제노비스를 구하려 하거나 신고하지 않았다.

▶주위에 사람이 많을수록 책임감이 분산돼 어려움에 처한 사람 돕기를 주저하게 된다. 이를 심리학에서 '제노비스 신드롬'이라고 한다. 뉴욕 지하철 사건에서도 플랫폼에 사람이 많았지만 누구도 살기 위해 발버둥치는 사람에게 손을 뻗지 않았다. 이방인이 모여 사는 뉴욕의 비정(非情)함 탓일까. '비정 도시' 뉴욕의 모습 위로 도쿄 전철역에서 선로에 떨어진 일본인을 구하고 숨진 이수현씨의 얼굴이 겹쳐 떠오른다.

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

Copyright © 조선일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 민희진이 자정에 올린 뉴진스 신곡 뮤비 400만뷰 터졌다

- “아파트 창문 셌어요”..멍때리기 우승자들의 비결은?

- 올트먼·젠슨황·나델라...美 AI 안전 논의한다

- ‘고속도로 달리는 택시기사 폭행’... 檢, 카이스트 교수 기소

- ‘암 진단’ 英국왕, 내주 대외공무 복귀… 6월엔 일왕부부 초청

- 의사 출신 안철수 “2000명 고집이 의료 망쳐…1년 유예하자”

- 日 금리 동결에 엔·달러 환율 158엔까지 돌파...34년만 처음

- 초등 1·2학년 '즐거운 생활'에서 체육과목 분리...스포츠클럽 시간도 늘린다

- 홍준표 “행성이 항성 이탈하면 우주미아” 한동훈 겨냥했나

- 숨진 엄마서 태어난 가자지구 미숙아… 나흘만에 사망